Von Märchen, Menschen und Medien oder Wer ist die Schönste im ganzen Land?

I.

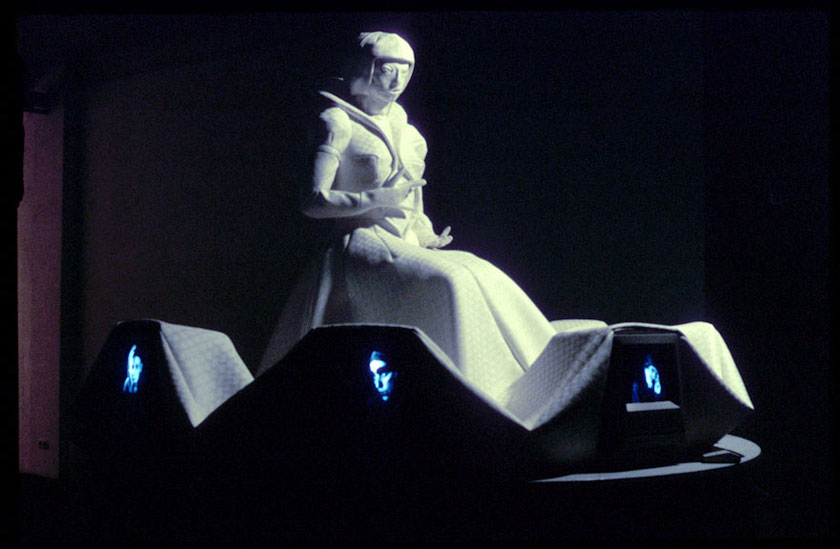

Weiß ist die Unschuld. Weiß wie ein unbeschriebenes Blatt Papier ist der Kunststoff, aus dem Ute Hörner und Mathias Antlfinger ein imposantes „Schneewittchen“ gefertigt haben, das sieben Zwergen unter seinem weiten majestätischen Gewand großzügig Unterschlupf gewährt. Auf Knopfdruck geben sich die verschrobenen Gesellen mit den lustigen Zipfelmützen, die auf Schwarzweiß-Monitoren von antiquierten Rechnern zu sehen sind, als zeitgemäße Personifikationen der artes liberales, als Schaltstellen einer univeralen Kunst-Maschinerie zu erkennen. Souverän hantieren sie mit traditionsreichen und neuen Attributen wie Musikinstrument und Data Glove, oder sie behaupten ihren Status als Künstler bzw. Künstlerin im virtuosen Umgang mit Stein, Leinwand und Farbe. Entsprechend der Bedeutung, die den sogenannten freien Künsten in industrialisierten Gesellschaften zukommt, sind neben den schon im klassischen Altertum bekannten Wissenschaftszweigen wie Rhetorik und Musik auch die Sparten Malerei und Bildhauerei vertreten, denen es erst spät gelungen ist, sich vom zweifelhaften Ruf der artes mechanicae zu befreien und in den Rang einer philosophischen Disziplin aufzusteigen.

Wie aber lässt sich das Verhältnis zwischen den Künsten und den elektronischen Medien heute beschreiben? Sind die artes liberales ihrem lange erstrebten Ziel, sich vom Körperlichen zu lösen und in das Reich des Unkörperlichen einzutauchen, durch die Digitalisierung näher gekommen? Oder ist der Computer nur ein weiteres nützliches Hilfsmittel, eine telematische Wunschmaschine, eine Art von Katalysator, der die Künste in die treffliche Lage versetzt, vom Sichtbaren zum Unsichtbaren vorzudringen? Gibt es in der Turing-Galaxis, deren interne Struktur auf Logik, Berechenbarkeit und Kontrollmechanismen basiert, noch einen Platz für die Kunst? Lässt sich die aus der Antike überlieferte Vorstellung des freien Menschen, der sich – im Unterschied zum Sklaven – allein der Schärfung seines Verstandes widmet und nach Erkenntnis strebt, im Zeitalter des Computers noch unverändert aufrecht erhalten? Und welche Rolle spielt schließlich das merkwürdige Zwitterwesen aus Märchenfigur und Science-Fiction-Queen, das zugleich über den Künsten und den elektronischen Geräten thront, sie einhüllt, behütet und umfängt wie eine Schutzmantelmadonna? Gehört dieses künstliche Geschöpf – so weiß wie Schnee – dem Reich der Vergangenheit an, oder ist es ein in die Zukunft weisendes Versprechen? Trägt die numinose Bewohnerin mythischer Welten den Sieg letztlich womöglich deshalb davon, weil sie stellvertretend all jene Erzählschichten, Motive und Sprachformeln verkörpert, die als kollektiver Erfahrungsschatz mehr oder weniger unverändert durch die Zeit gereicht werden?

II.

„Two Lives. Dialogues“ nennen Ute Hörner und Mathias Antlfinger ihre Ausstellung, die auf verschiedenen Ebenen, unter Einsatz vielfältiger Medien und in kleinen Raumkapseln die Frage umkreist, ob die Allgegenwart von Schaltalgebra, Glasfasertechnik und globalen Kommunikationsnetzen einen Paradigmenwechsel in Wissenschaft, Kunst und Gesellschaftstheorie zur Folge hat. Auf „Two Lives“ – ein „analoges Leben“ vor der globalen Computerisierung und ein „digitales Leben“ im real existierenden Turing-Zeitalter – können heute bereits all jene zurückblicken, die jenseits der Dreißig sind. Die wichtigsten Etappen ihrer Sozialisierung, Kindheit und Jugend, waren – neben dem direkten Kontakt zu Verwandten, Freunden und Bekannten – von einer vermittelten Welterfahrung geprägt, die sich, im Sinne Marshall McLuhans, gleichermaßen auf „heiße“ wie auf „kühle“ Medien, auf Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Radio, Briefe, Telefon und Fernsehen stützte.1 Das Erwachsenenalter, die Phase der beruflichen Professionalisierung und der Neuordnung sozialer Bindungen, wird hingegen vom täglichen Umgang mit den „überheizten Medien“, mit Rechnern, Screens, Bitmap-Grafiken und elektronischen Netzwerken bestimmt. Seit etwa fünfzehn Jahren strukturiert eine für die meisten Anwender undurchschaubare Logik des Computers das Denken, die Arbeit, die Sprache, die Beziehungen der Menschen; der expandierende digitale Superorganismus erlangt Zugriff auf sämtliche Bereiche des Lebens.

III.

Die soziologisch orientierte Medientheorie hat sich ausführlich mit den „Phantomschmerzen“ des technischen Hyperkörpers befaßt. In Anlehnung an McLuhan, der im elektronischen Netz eine Ausweitung des zentralen Nervensystems sah, wird der Cyberspace von Technikgläubigen zum Höhepunkt der Computerkultur erklärt. Man begrüßt das Internet als Einlösung eines utopischen Versprechens, als neue, freie, global synchrone Öffentlichkeit, deren ins Unendliche wachsende Kanalvielfalt Demokratie gleichsam strukturell garantiere. Friedrich Kittler hingegen warnt vor einer kaum mehr zu kontrollierenden Dynamik der Digitaltechnik, die Militär, Bürokratie und Großkonzerne eigennützig in Gang gesetzt hätten, um perfekte Überwachungssysteme zu installieren. Gefahr drohe vor allem von einem dämonischen „Aufschreibesystem 2000“, das drei Operationen der Kommunikation – Daten speichern, Adressen übertragen und Befehle verarbeiten – optimiere und im physikalischen Feld implantiere. Eine selbständig operierende Supermaschine sei auf Programmierer nicht mehr angewiesen; der Computer konstruiere die nächste Computergeneration quasi autonom.2

An einen geheimen Drahtzieher im Hintergrund mag ein Systemtheoretiker wie Niklas Luhmann freilich nicht glauben. „Der Mensch kann nicht kommunizieren, nur die Kommunikation kann kommunizieren“, lautet sein Credo. Aus seiner Sicht besteht die Realität aller Massenmedien, vom Fernseher bis zum Cyberspace, einzig in deren eigenen Operationen. Die technischen Apparaturen, die „Materialitäten der Kommunikation“, schließt Luhmann folgerichtig aus der Operation des Kommunizierens aus, weil sie nicht mitgeteilt werden. Entscheidend sei stattdessen der Beobachter, im Idealfall ein Beobachter zweiter Ordnung, der sich – nach dem Prinzip der „Realitätsverdopplung“ – beim Beobachten beobachtet und zwischen Selbstreferenz und Fremdreferenz zu unterscheiden kann.3

IV.

Ob der Kommunikation, als selbstreferentielles Machtsystem definiert, mit der einfachsten Form von Interaktion, dem Zwiegespräch, beizukommen ist, erproben Ute Hörner und Mathias Antlfinger stets aufs Neue. So könnte man den Dialog als ihre spezifische künstlerische Methode bezeichnen, die sie anwenden, um den aktuellen gesellschaftlichen Status des Künstlers zu erforschen. Im Rahmen ihrer Videorecherche zum AEG-Kunstpreis Ökologie sammelten sie Anfang der neunziger Jahre reichhaltiges Bild- und Tonmaterial, das von den differierenden Erwartungen zeugte, die Konzernleitung, Belegschaft und Juroren an die teilnehmenden Künstler herantrugen. War hier von Imagepflege, neuen Käuferschichten, Überbauphänomenen oder Talentförderung die Rede, so verrieten die angesprochenen Künstler in Nebensätzen, welche Hoffnungen der Wettbewerb bei ihnen weckte. Meist lockte die Aussicht auf die Realisierung eines kostenträchtigen Projekts oder auf ein karriereförderndes Gespräch mit einem einflussreichen Jurymitglied.

In der interaktiven Installation „Monokroms“ ließen Ute Hörner und Mathias Antlfinger 1996 selbstgenähte Puppen über die paradoxe Berufs- und Lebenssituation des Künstlers sprechen. Die Monologe, die schematisch dargestellte Figuren wie Mrs. Spock, Hund, Arbeiter und Mädchen nach Talk-Show-Muster in die Runde warfen, drehten sich um Themen wie Integrität, kommerzielle Zwänge, soziale Aufstiegschancen und Profilneurosen. Im nicht enden wollenden Diskurs wurde das unlösbare Dilemma eines sozial engagierten Künstlers sichtbar, der stets von den Klischees profitiert, die er zu überwinden sucht. Denn es ist die ihm vorherbestimmte Rolle des priviligierten Außenseiters, des Bohemiens, des Underground-Rebellen, der auf verlorenem Posten steht und dennoch für die gute Sache kämpft, die dem Künstler das Image eines Popstars garantiert.

V.

Nicht um die sogenannte „Medienkunst“ geht es also in „Two Lives. Dialogues“ – und auch nicht um die fälschlicherweise immer wieder behauptete Opposition von Kunst und neuen Medien. Künstler wie Ute Hörner und Mathias Antlfinger berücksichtigen vielmehr, dass der Aspekt der Medialität in der Kunst weder von Gattungen noch von Vermittlungsträgern abhängig ist. Denn was sollte das sein, eine vormediale Kunst, die nicht auf Fiktionalität und Sinnestäuschungen beruht? Während Kunsttheoretiker allerorten Avantgarde-Strategien wiederzubeleben suchen, indem sie das computergenerierte Bild als „vollkommen neue Kunstform“ anpreisen, mit einiger Verspätung den aktivierten Betrachter im Kunstwerk entdecken und anhand von technischen Daten die Qualität von Kunst zu ermitteln hoffen, erinnern Ute Hörner und Mathias Antlfinger daran, dass die gesellschaftlichen Produktionsbedingungen stets auch auf den Kunstbegriff Einfluss genommen haben.

Wie sehr etwa die Folgen der Industrialisierung die Kunst des 20. Jahrhunderts veränderten, zeigen Marcel Duchamps Ready-made-Konzepte und Andy Warhols Pop-Ikonen gleichermaßen. Aus der Hinwendung zum industriell hergestellten Gebrauchsgegenstand resultierte paradoxerweise eine extreme Entmaterialisierung der Kunst, die in der Behauptung des amerikanischen Kunsttheoretikers Arthur C. Danto gipfelte, die Kunst sei zum Kern der philosophischen Frage nach dem Wesen der Kunst vorgestoßen. Insofern gebe es seit Mitte des 20. Jahrhunderts nur noch eine Philosophie der Kunst – aber keine Kunst mehr.4 Der Verdacht liegt nahe, die fortschreitende Computerisierung wirke sich ebenfalls nicht nur auf den viel beschworenen Status der Bilder, sondern auch auf den der Kunst aus. So wird die Kunst wohl oder übel dem allgemeinen Trend zur Beschleunigung folgen müssen. Ein Produktzyklus in der Elektronik dauert etwa sechs Monate; der Handel rechnet in Quartalen. In welchem Tempo wird also künftig Kunst geschaffen, wie schnell wird sie konsumiert, und wie lange lässt sie sich aufbewahren?

VI.

Geht es dem Künstler bald so wie der Softwareingenieurin Ellen Ullmann, die in ihrem Buch „Close to the Maschine“ anschaulich beschreibt, in welchem Zeitraum Erfahrungen wertlos werden?

Die hochspezialisierte Programmiererin kann beim täglichen Run auf aktuelle Daten nicht mehr mithalten und muss erleben, wie sich ihr gestern noch hoch dotiertes technisches Know-how in Abfall verwandelt. Sie bleibt zurück mit dem Gefühl des totalen Unwissens.5 Müsste nicht auch der Künstler, ob er Kunst nun als Teil einer kritischen Gegenöffentlichkeit oder als integralen Bestandteil der Kulturindustrie versteht, stets auf dem neusten Stand der Technik, also in diesem Sinne immer up to date sein? Ist er dazu verurteilt, permanent Handbücher zu studieren und den letzten Codes hinterher hecheln, um die Rolle des „Einbildners“, die Vilém Flusser ihm zuweist, übernehmen zu können? Denn wie sollte der Künstler als bloßer End-User in der Lage sein, einen Apparat derart zu manipulieren, dass er sein Eigenprogramm preisgibt und damit tatsächlich „informiert“, wenn er nicht einmal die Programmierung kennt? Ist der zeitgemäße Künstler also ein Knecht der Industrie oder ein Spezialist für Fuzzy-Logik?6 Ein Cyberpunk oder ein Krypto-Wunderkind mit Anarcho-Einstellung? Ein Meister der Arbitrage, der sich darauf versteht, von den schwankenden Wechselkursen der verschiedenen Wissensbereiche zu profitieren, Nischen im Computersystem ausfindig zu machen und zu manipulieren? Oder doch nur der nützliche Idiot, der Bilder und Ideen liefert, die den Erdball umrunden, während die Besitzer der Netze mit jedem Mausklick reicher und reicher werden?

VII.

Wieso kann das Märchen selbst in Zeiten, in denen es keine mächtigen und rachsüchtigen Königinnen mehr gibt, unsere Wunschbilder spiegeln, fragt Ernst Bloch und gibt gleich selbst darauf die Antwort: „Es zieht uneingelöst, also unveraltet durch die Zeiten.“7 Mit ihrem „Schneewittchen“ haben Ute Hörner und Mathias Antlfinger die Kunst in der mythischen Erzählung aufgespürt, dort, wo sie stets als „Schönste im Land“ überdauerte: hinter den sieben Bergen, jenseits der Tore der Betriebssysteme. Noch ist der Computer-Logik also mit einer Archäo-Logik beizukommen.

Annette Tietenberg

1. Marshall McLuhan, Die magischen Kanäle – Understanding Media, Dresden/Basel 1994, S. 44 ff.

2. Friedrich Kittler, Geschichte der Kommunikationsmedien, in: On Line. Kunst im Netz, hrsg. v. der Steirischen Kulturinitiative, Graz 1993, S. 72 ff.

3. Niklas Luhmann, Die Realität der Massenmedien, Opladen 1996,S. 12 ff.

4. Arthur C. Danto, Die Verklärung des Gewöhnlichen, Frankfurt am Main 1984.

5. Ellen Ullmann, Close to the Machine, Mein Leben mit dem Computer, Frankfurt am Main 1999, S. 109 ff.

6. Die sogenannte „Fuzzy-Logik“ kann eingesetzt werden, um Programme zu erzeugen, die versuchen, die Wahrscheinlichkeit verschiedener Ergebnisse vorherzusagen, wenn mindestens eine wichtige Bedingung unbekannt ist. Vgl. Daniel McNeill/Paul Freiberger: Die „unscharfe“ Logik erobert die Technik, München 1994.

7. Ernst Bloch, Das Märchen geht selbst in die Zeit; in: ders., Literarische Aufsätze, Frankfurt am Main 1969, S. 10 ff.